El cine asiático no es el primero que conocemos, ni el que más nos acompaña a lo largo de la vida. Y, sin embargo, la cinematografía asiática (japonesa, china, coreana, sobre todo, pero también filipina, vietnamita, tailandesa, india, iraní, etc.) es tan importante en la historia y tan rica y variada, aunque de otra manera más minoritaria, como la americana o la europea. Por eso, pongo en limpio mis listas de películas asiáticas para uso y disfrute de quienes, como yo, saben reconocer la valía de un cine sin el que este arte tampoco sería nunca el mismo. La selección, arbitraria y subjetiva como todas, ha sido hecha con criterios muy diversos durante un largo proceso de reflexión: la perduración del aprecio, la importancia en su estreno, la huella de la primera visión, la reincidencia, la constancia, la trascendencia del tiempo, el gusto actual, la trayectoria posterior del director, revisiones recientes, etc.

Reglas: máximo 20 o 21 películas por década (solo hay varios casos en que he hecho trampas con el número, por imposibilidad de descartar alguna de las seleccionadas) y una película por director en cada década (para ser justo con la abundancia y variedad de películas creativas). Comienzo la lista en los años sesenta (sacrificando a uno de mis directores favoritos de toda la historia del cine, Kenji Mizoguchi, al que rindo homenaje, sin embargo, en la ilustración principal del post con un fotograma espléndido de una de sus grandes películas, La vida de Oharu, basada a su vez en una gran novela de Ihara Saikaku) porque es la década en que nací y conocí el cine casi al mismo tiempo, como he contado en otra parte. Y concluyo en 2019, por razones obvias. El orden de las películas en la década correspondiente es cronológico, de ese modo es más fácil evaluar la evolución de la cosecha cinematográfica de cada decenio. Esto es solo la punta del iceberg, como suele decirse. El inmenso contingente y calidad de las películas excluidas dan una idea de su inabarcable grandeza…

1960-1969

La

criada (Kim Ki-young)

Obaltan

(Yu Hyun-mok)

Yojimbo

(Akira Kurosawa)

La

venganza de un actor (Kon Ichikawa)

Charulata

(Satyajit Ray)

Manji

(Yasuzō Masumura)

La

mujer en la arena (Hiroshi Teshigahara)

Onibaba

(Kaneto Shindō)

The

Evil Stairs (Lee Man-hee)

Kwaidan

(Masaki Kobayashi)

Daydream/Black

Snow (Tetsuji Takechi)

Los

pornógrafos (Shōhei Imamura)

Branded

to Kill (Seijun Suzuki)

Black

Lizard (Kinji Fukasaku)

Funeral

Parade of Roses (Toshio Matsumoto)

Go,

Go, Second Time Virgin/Violent Virgin (Kōji Wakamatsu)

Horrors

of Malformed Men (Teruo Ishii)

Diario

de un ladrón de Shinjuku (Nagisa Ōshima)

Doble

suicidio (Masahiro Shinoda)

Eros

+ Masacre (Yoshishige Yoshida)

La

bestia ciega (Yasuzō Masumura)

1970-1979

Purgatorio

Heroico (Yoshishige Yoshida)

Blind Woman's Curse (Teruo Ishii)

Demons

(Toshio Matsumoto)

Woman

of Fire/Insect Woman (Kim Ki-young)

Ecstasy

of the Angels (Kōji Wakamatsu)

A Touch of Zen (King Hu)

Showa Woman: Naked Rashomon (Chūsei Sone)

Lady Snowblood (Toshiya

Fujita)

Kokoro (Kaneto Shindō)

Pastoral

(Shūji Terayama)

School of the Holy Beast (Norifumi Suzuki)

Graveyard of Honor (Kinji

Fukasaku)

Dersu Uzala (Akira Kurosawa)

Bajo

los cerezos en flor (Masahiro Shinoda)

El abismo de los sentidos (Noboru

Tanaka)

El

imperio de los sentidos (Nagisa Ōshima)

Tattooed Flower Vase

(Masaru Konuma)

Los Amantes Suicidas de Sonezaki (Yasuzō Masumura)

La

mujer del pelo rojo (Tatsumi Kumashiro)

La

venganza es mía (Shōhei Imamura)

1980-1989

La

balada de Narayama (Shōhei Imamura)

Zu, los guerreros de la montaña mágica (Tsui Hark)

Feliz

Navidad Mr. Lawrence (Nagisa Ōshima)

Laberinto

de hierba/Adiós al arca (Shūji Terayama)

Ran

(Akira Kurosawa)

Silip

(Elwood Perez)

Tampopo

(Jūzō Itami)

Himatsuri

(Mitsuo Yanagimachi)

The

Terrorizers (Edward Yang)

El ladrón de caballos (Tian Zhuangzhuang)

La promesa (Yoshishige Yoshida)

City

on Fire (Ringo Lam)

¿Dónde

está la casa de mi amigo? (Abbas Kiarostami)

Rouge

(Stanley Kwan)

Dogra

Magra (Toshio Matsumoto)

Sorgo

rojo (Zhang Yimou)

Violent

Cop (Takeshi Kitano)

Tetsuo

(Shinya Tsukamoto)

The

Killer (John Woo)

La ciudad de la tristeza (Hou Hsiao-hsien)

1990-1999

Center

Stage (Stanley Kwan)

La

linterna roja (Zhang Yimou)

Hard Boiled (John Woo)

Adiós

a mi concubina (Chen Kaige)

Green

Snake (Tsui Hark)

Sonatine

(Takeshi Kitano)

Chunking

Express/Fallen Angels (Wong Kar-wai)

Cyclo

(Tran Anh Hung)

Mahjong (Edward

Yang)

Cure

(Kiyoshi Kurosawa)

Xiao

Wu (Jia Zhang-ke)

El

sabor de las cerezas (Abbas Kiarostami)

Tabú

(Nagisa Ōshima)

The

River (Tsai Ming-liang)

La

anguila (Shōhei Imamura)

Made

in Hong Kong (Fruit Chan)

Afterlife

(Hirokazu Koreeda)

Flores

de Shanghái (Hou Hsiao-hsien)

Gemini

(Shinya Tsukamoto)

Running

Out of Time/The Mission (Johnnie To)

Audition

(Takashi Miike)

2000-2009

In

the mood for love (Wong Kar-wai)

La

virgen desnudada por sus pretendientes (Hong Sang-soo)

Yi

Yi (Edward Yang)

La

isla (Kim Ki-duk)

All About Lily Chou-Chou (Shunji Iwai)

Pistol

Opera (Seijun Suzuki)

Millenium

Mambo (Hou Hsiao-hsien)

Suicide

Club (Sion Sono)

Agua

tibia bajo un puente rojo (Shōhei Imamura)

Kairo

(Kiyoshi Kurosawa)

Ichi the Killer (Takashi Miike)

A

Snake of June (Shinya Tsukamoto)

Last

Life in the Universe (Pen-ek Ratanaruang)

Tropical Malady (Apichatpong Weerasethakul)

The World (Jia Zhang-ke)

Dumplings

(Fruit Chan)

El

sabor de la sandía (Tsai Ming-liang)

Election

1 & 2 (Johnnie To)

The

Host (Bong Joon-ho)

Secret Sunshine

(Lee Chang-dong)

Serbis

(Brillante Mendoza)

Still

Walking (Hirokazu Koreeda)

2010-2019

Caterpillar

(Kōji Wakamatsu)

The Yellow Sea (Na Hong-jin)

Outrage (Takeshi Kitano)

I Saw the Devil (Kim Ji-woon)

Tío

Boonmee recuerda sus vidas pasadas (Apichatpong

Weerasethakul)

Pietá

(Kim Ki-duk)

Guilty of Romance (Sion Sono)

Un toque de violencia (Jia Zhang-ke)

Happy

Hour (Ryūsuke Hamaguchi)

The Assassin (Hou Hsiao-hsien)

La doncella (Park Chang-wook)

Creepy (Kiyoshi Kurosawa)

En

la playa sola de noche (Hong Sang-soo)

Un

asunto de familia (Hirokazu Koreeda)

Burning

(Lee Chang-dong)

An

Elephant Sitting Still (Hu Bo)

Largo

viaje hacia la noche (Bi Gan)

Hasta

siempre, hijo mío (Wang Xiaoshuai)

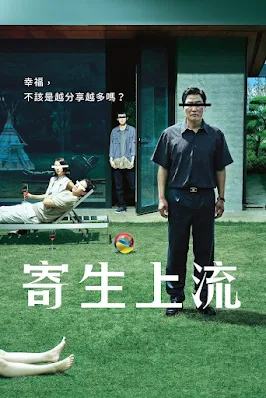

Parásitos (Bong Joon-ho)

El lago del ganso salvaje (Yinan Diao)