Por razones ópticas y animales, el amor sexual es menos transparente que muchas otras cosas de complicación considerablemente mayor (p. 30).

Aquí es donde el orgasmo del arte corre a través de la espina dorsal con una fuerza incomparablemente mayor que la del éxtasis sexual o la del pánico metafísico (p. 155).

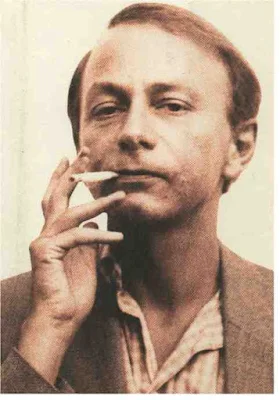

[Vladimir Nabokov, Cosas transparentes, Anagrama, trad.: Jordi Fibla]

Cuando se reedita una novela tardía como esta, décadas después de la muerte de su autor, llega el momento de hacerse muchas preguntas. Algunas se refieren a la obra misma, desde luego, y otras a su lugar en el canon del autor y otras aún, acaso las más impertinentes, al propio autor. Así pasa con Nabokov, uno de los novelistas más influyentes del siglo veinte, un genio incontestable de su arte, transformado con el tiempo en una sombra poderosa pero evasiva.

En esta excéntrica novela, la penúltima de las suyas, Nabokov es capaz de tender un perverso espejo a toda su obra y a muchas de sus obsesiones personales y estéticas, son lo mismo en su caso, hasta el punto de constituir un magnífico portal de acceso a su mundo singular. Aquí está la asombrosa pirotecnia y virtuosismo narrativo de su estilo, una fiesta de trucos mágicos y artificios verbales para transmitir no ya la riqueza sensorial de la realidad, o la textura en relieve del espacio-tiempo, sino para crear una realidad alternativa con un vigor plástico y una fuerza de traslación insuperables. Aquí están, quintaesenciadas, la malévola ironía y la alegre malicia con que el gigante aristocrático se burla de la ínfima existencia de los enanos, entre los que también se reconoce, como espécimen más juguetón quizá de la misma especie, prisionero de sus pequeños dramas domésticos y mundanos y sus nimias comedias de salón o, aún más ridículas, de dormitorio, lo que añade a su perspectiva una perspicacia y una honestidad a prueba de fáciles críticas ideológicas. Aquí está la sofisticada levedad y lúdica desenvoltura con que traduce las peripecias mentales y sentimentales de sus complejos personajes. Así como la excelsa gracia con que desliza insinuaciones obscenas, comentarios políticos e intelectuales, parodias literarias, bromas culturales, sarcasmos sociales, etc.

Cosas transparentes se organiza, entonces, como una alegoría en miniatura sobre el poder revulsivo de la ficción y la falsa transparencia con que el novelista contempla la vida de los otros y la maneja a su antojo para producir emociones artísticas en esos lectores que se ocultan tras una máscara de normalidad. “Personas” como el protagonista Hugh Person, amante fallido y vividor frustrado pero maniático corrector del texto de su vida escrito por su fraterno antagonista, el fatuo R., un novelista energúmeno y libertino solo derrotado por la enfermedad. Como en sus grandes novelas (Lolita, Pálido fuego, Ada, o el ardor, mis tres favoritas), Nabokov exhibe aquí una aguda inteligencia kafkiana para describir los mecanismos simbólicos que atrapan en sus redes a los individuos. De ese modo, el ingenuo Person es víctima de la maquinación novelesca de R., un intrigante manipulador, sin tomar plena conciencia de la situación hasta el melodramático desenlace, cuando su destino de perdedor lo conduce a la demencia, el asesinato, la muerte y la transfiguración por el fuego espectacular de la literatura.

A Nabokov, un conservador intempestivo, le divertía atacar cualquier signo de modernidad superflua. Cosas transparentes supone un alegato sarcástico no solo contra Freud y sus siniestros inquisidores de la psique sino contra Henry James y sus tramas psicológicas abstrusas. Con esta mascarada, Nabokov acierta a transmitir una idea luminosa: el arte novelístico restituye a la transparencia definitiva del conocimiento los retorcidos fantasmas que asedian la cámara oscura de la mente humana. En eso consiste el orgasmo del arte, superior en todo a sus rivales, la pasión erótica y el sentimiento religioso. No es necesario pensar como Nabokov para celebrar este espléndido elogio de la superficie.